鐘ヶ江管一さんが死去:死因や亡くなった日時・年齢は?

ここでは、亡くなった日付や年齢、そして死因について詳しくお伝えしていきます。

死去したのはいつ?亡くなった年齢は?

鐘ヶ江管一さんが息を引き取ったのは、2025年8月22日。

享年94歳という長寿でした。

火砕流が襲ったあの日から34年、島原市にとって“生きる防災の象徴”だった人物の死は、地域メディアでも大きく報じられました。

筆者はシステムエンジニアとして、災害時の情報インフラ整備に関心があるだけに、鐘ヶ江管一さんの行動力には尊敬の念しかありません。

昭和・平成・令和と生き抜き、多くの人に知恵と勇気を与えてきた鐘ヶ江管一さん。

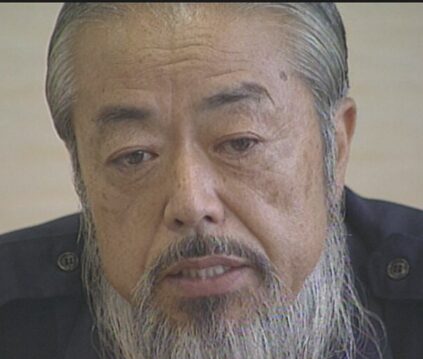

市民の中には、「あのひげのおじちゃんにまた会いたかった」と涙ぐむ声もあったそうです。

死因は肺炎だった

鐘ヶ江管一さんの死因は、肺炎でした。

2025年8月22日、島原市内の病院で静かに息を引き取られたそうです。

高齢者にとって肺炎は身近ながらも命にかかわる疾患。

鐘ヶ江管一さんも体調を崩されてから入院されていたようですが、詳しい病状は公表されていません。

ただ、ニュース記事には「地域の人々に見守られながら旅立った」とありました。

その一文を読んだとき、思わず胸が熱くなりました。

災害の最前線で指揮を執った人の最期が、こうして人々の記憶にやさしく刻まれていくのは、なんだか希望すら感じさせてくれますね。

続いては、鐘ヶ江管一さんの学歴や学生時代についてご紹介します。

鐘ヶ江管一さんの学歴と学生時代:島原中学を中退?

政治家としてのイメージが強い鐘ヶ江管一さんですが、若かりし頃の学歴や生活はどんなものだったのでしょうか?

ここでは、地元・島原での学生時代や当時のエピソードについてお届けします。

学制改革の影響で高校を中退

鐘ヶ江管一さんは、旧制・島原中学校(現在の長崎県立島原高校)に進学されました。

しかし、学制改革の影響により中退されています。

この時代、日本中で教育制度が大きく変わっていた最中。

私の知人にも「旧制中学から新制高校に移る過程で、進学の選択肢が難しかった」という話をしていた方がいます。

鐘ヶ江管一さんも進学よりも、地元での生活や家業への責任を選んだのかもしれません。

高学歴でなくとも、大きな影響を与えた人物がいる。

それが証明されたようで、なんだか勇気づけられます。

次は、地域との関わりが深かった鐘ヶ江管一さんの学生時代のエピソードに注目してみましょう。

学生時代から地域とのつながりが強かった

学業の途中で道を変えた鐘ヶ江管一さんですが、地元・島原への思いはずっと変わらなかったようです。

家業である旅館「国光屋」の手伝いを通じて、地域の人たちとの関係性を築いていったことが知られています。

学生時代から「地域の若者たちを集めて祭りの手伝いをしていた」というエピソードもあるとか。

現代でいうところの“地域密着型リーダー”の先駆けだったのかもしれません。

IT業界で働く自分としては、「技術だけじゃなくて、人とのつながりが社会を動かす」と思う場面がよくあります。

鐘ヶ江管一さんは、それを実生活の中で自然に実践していたんだと感じました。

次は、鐘ヶ江管一さんの市長としての経歴に迫っていきます。

鐘ヶ江管一さんの経歴:島原市長としての3期12年

ここでは、鐘ヶ江管一さんが島原市長として歩んだ3期12年間の政治人生にフォーカスします。

島原にとって激動の時代に、どう地域を導いたのか──その軌跡を辿ります。

初当選は1980年:地元からの信頼厚く3期連続で市長に

特に注目すべきは、災害対策への圧倒的な行動力。

鐘ヶ江管一さんのようなタイプ、今の自治体にはあまり見かけないんですよね。

私たちシステムエンジニアでいえば、想定外の障害に即座に対応できる「現場主義のベテラン」という印象です。

政治家というより、地元の兄貴分みたいな存在だったのではないでしょうか。

次に、鐘ヶ江管一さんの“引退後”の意外な活躍をご紹介します。

市長退任後は全国で講演活動を展開

市長を引退した翌年から、鐘ヶ江管一さんは全国で防災講演を展開しはじめました。

その回数、なんと1000回以上。

正直、「1000回って本当かよ!」って思いますよね。

でも、それだけ多くの人に「自分の経験を伝えたい」という気持ちがあったという証拠。

僕らがシステム開発のノウハウを後輩に伝えるように、鐘ヶ江管一さんも災害時の教訓を後世に伝えようとしていた。

講演内容は、単なる情報ではなく、被災者の声や人の痛みを伝えるものでした。

雲仙普賢岳の火砕流と「ひげの市長」のエピソード

鐘ヶ江管一さんを語るうえで、1991年の雲仙普賢岳噴火災害は外せません。

この未曾有の災害の中で、鐘ヶ江管一さんは“伝説”ともいえる行動を取り、市民の安全を守りました。

ここでは、当時の対応と、名物となった「ひげ」のエピソードを振り返ります。

火砕流発生直後の対応と全国初の警戒区域設定

1991年6月3日。

43人が犠牲となった火砕流が島原市を襲いました。

鐘ヶ江管一さんは、市長として直ちに「警戒区域」を設定。

しかもそれが、全国で初めて市街地を対象とした例だったそうです。

これは当時、かなり勇気の要る判断だったと思います。

僕のようなSEの世界でいうと、「バグの可能性がある新仕様をいち早く停止させる」みたいなもの。

正直、誰かに批判されることも覚悟しなきゃいけない。

でも鐘ヶ江管一さんは、それよりも“市民の命”を優先した。

この対応は、今でも災害対策の手本として語り継がれています。

次は「ひげの市長」と呼ばれた鐘ヶ江管一さんの、ちょっとユニークで感動的な話です。

「山が鎮まるまで」と願いを込めたひげの理由

火砕流災害が発生してから、鐘ヶ江管一さんは**“ひげ”を剃らなくなりました。**

理由は、「山が鎮まるまで、願掛けとして剃らない」と決めたから。

その白いあごひげと防災服の姿は、当時のニュースでも大きく取り上げられました。

災害現場で、ひげ面の市長が汗だくで陣頭指揮を執る姿…絵になりますよね。

しかもそのひげ、市長を退任した1992年12月まで1年半以上も伸ばし続けたというから、すごい話です。

現代であればSNSでバズっていたと思います。

まさに「行動で語る人」だった鐘ヶ江管一さん。

その姿勢は、今の時代にこそ必要かもしれません。

では、政治家としてだけでなく、実業家としての顔にも迫ってみましょう。

実業家としての一面:旅館「国光屋」と西武ライオンズとの交流

鐘ヶ江管一さんのもう一つの顔、それが旅館経営者としての姿。

政治とは違った側面で、人とのつながりを育んできた一面に迫ります。

西鉄ライオンズのキャンプ地としても有名だった

鐘ヶ江管一さんの家業は、島原の老舗旅館「国光屋」。

この旅館、実はプロ野球の西鉄ライオンズ(後の西武ライオンズ)のキャンプ地として使われていたんです。

昭和のプロ野球ファンにはたまらない話ですよね。

仰木彬さん、稲尾和久さん、豊田泰光さんといった名選手たちがこの宿を訪れ、鐘ヶ江管一さんとの親交を深めたそうです。

野球好きな40代の僕の知人も、「あの旅館で選手に会ったことある」って懐かしそうに話していました。

政治・防災だけでなく、スポーツ文化とも縁があったとは…さすがです。

次は、そんな鐘ヶ江管一さんの家族や人柄に迫っていきましょう。

仰木彬や稲尾和久などとの親交

鐘ヶ江管一さんは、単なる宿の経営者ではなく、**“人と人をつなぐ存在”**でもありました。

ライオンズ関係者とは交流を晩年まで続けていたそうです。

特に仰木彬さんとは、「勝つということ」という本も共著で出版するほどの仲。

いや~、政治家でスポーツマンと対談本まで出す人って、かなり珍しいです。

システムエンジニア的にいえば、「開発と営業、どちらもバチッとこなすスーパーマン」みたいな印象です。

旅館経営という土台が、後の防災リーダーや地域活動の根っこになっていたのかもしれませんね。

では最後に、鐘ヶ江管一さんの家族や人柄についてご紹介します。

鐘ヶ江管一さんの家族と人柄:地域に愛された理由とは

鐘ヶ江管一さんが地域の人たちに愛され続けた理由は、家族や人柄にも表れています。

ここでは、身近な存在だった妻・保子さんとの関係や、市民からのエピソードを紹介します。

妻・保子さんとのエピソード

鐘ヶ江管一さんの喪主を務めたのは、妻の保子さん。

ニュースでは「最後まで夫を支え続けた存在」として紹介されていました。

災害時、家族の支えって本当に大きいですよね。

僕自身、仕事でトラブルが続いた時に妻が一言「とりあえず寝なよ」って言ってくれたのが、一番救われました。

おそらく保子さんも、鐘ヶ江管一さんの重責を支える“縁の下の力持ち”だったはずです。

市長室の内側でどんな会話があったのか、聞いてみたいものです。

「島原の象徴」として今も語り継がれる存在

鐘ヶ江管一さんは今も“島原の象徴”として、語り継がれています。

火砕流から市民を守った防災リーダーとして、また、旅館を通じて文化を育てた地域の柱として。

訃報を聞いて、島原市の住民から「鐘ヶ江さんみたいな市長、また出てきてほしい」という声が上がっていたのが印象的でした。

テクノロジーの進化が進む時代ですが、“人を思う心”というのはどの時代にも必要。

そのことを、鐘ヶ江管一さんの生き方が教えてくれた気がします。