東邦高サッカー部顧問は誰?処分された理由を解説

名古屋のサッカー強豪校として知られる東邦高校で、思わぬトラブルが起きました。今回の問題は、顧問の男性教諭が部員に対する暴力を止めなかったという点。しかも舞台は学校ではなく下宿先という特殊な環境です。顧問の名前が公表されていないこともあり、ネットでは「一体誰なのか?」と話題になっています。

ではまず、その「顧問は誰?」という疑問と、なぜ処分されたのかという点を分かりやすく見ていきましょう。

顧問教諭はどんな人物?名前は公表されている?

東邦高校の男子サッカー部の顧問教諭について、現時点では氏名やプロフィールは非公表です。

報道各社、特に毎日新聞やYahoo!ニュースでも、名前を明かしておらず、顔写真や過去の指導歴も掲載されていません。

ただ、東邦高校は愛知県内でも指導に定評のあるサッカー部を擁しており、顧問教諭もおそらく経験豊富な人物だったと考えられます。

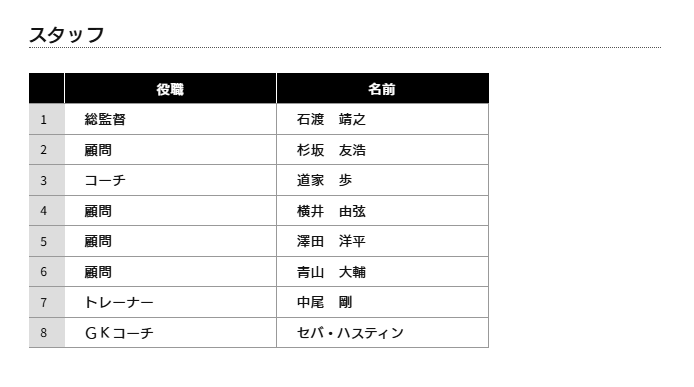

筆者は一応、東邦高校のHPを閲覧しましたが、以下の情報がありました。すでにその顧問が処分済みであれば、以下にはいないでしょうが、念のため。

次は、なぜその顧問が処分されたのか?その理由にフォーカスしてみましょう。

顧問が指導停止になった理由とは?

今回の騒動のポイントは、「顧問が暴力を止めなかった」ことにあります。

暴力をふるったのは下宿先の男性。部員に対して身体的な暴行を加えていたとされていますが、顧問はその場に居合わせていながら静観していたというのです。

その結果、学校側はこの教諭に対し「指導停止処分」を下しました。

筆者がシステム開発の現場でよく見たのが「見てたけど動かない上司」。トラブルが起きていても、現場任せにすることで後手に回る。今回の顧問の対応は、まさにそれに近い印象を受けます。

教育現場においては「止めなかった」=「容認した」と受け取られてしまう時代。

たとえ自分が手を出していなくても、「知っていたのに何もしなかった」という事実は重くのしかかります。

この判断は厳しくもありますが、学校の信頼を守るためには避けて通れない措置だったのかもしれません。

次の章では、暴行が起きた下宿先と、なぜそこが舞台になったのかについて深掘りしていきます。

下宿先で起きた暴力とは?見過ごしが大きな問題に

暴力事件と聞くと、学校の中で起きたものを想像しがちですが、今回の舞台はなんと「下宿先」。部活動の枠を越えた異常な環境での出来事に、世間の関心も一気に高まりました。サッカー部の生活環境や、部員を預かる責任についても問われる今回のケース。なぜ下宿先で暴力が起きたのか、そして顧問教諭はなぜ止められなかったのか、掘り下げていきます。

下宿先の男性と部員の関係は?

報道によると、暴力をふるったのは下宿先の「男性」という情報のみが明かされています。

この人物は部員と生活を共にしていた可能性が高く、保護者代わり、あるいは面倒を見る立場にあったと考えられます。

サッカー強豪校では、通学圏外の生徒が多いため、下宿や寮といった生活拠点は珍しくありません。

筆者も以前、地方から出てきた学生エンジニアのメンターをしていた経験があり、「預かる側」の責任の重さを身にしみて感じました。

下宿というプライベート空間でのトラブルは、外からは見えにくく、見逃されやすい。

だからこそ、大人の介入が必要なのに、今回は逆に加害者側に回っていたという点が衝撃的です。

次は、その暴行の具体的な内容と、それを「見ていた」顧問教諭の対応について深掘りします。

暴行の詳細と顧問の対応

報道では「暴行」とのみ記載されていますが、実際には暴力の程度や継続性、精神的ダメージの有無など、詳細は明らかにされていません。

しかし、重要なのは「顧問教諭が現場にいた」という事実です。

見ていたのに止めなかった――これは、指導者としての資質が問われる深刻な事態です。

現役エンジニア時代、トラブルを黙認した上司が後から責任を取らされる、そんな場面を何度も見てきました。

止めなかったことが、「黙認」や「共犯」と捉えられても仕方がないのが今の社会。

顧問がどれだけ信頼されていたとしても、この一件でその信頼は大きく揺らいだはずです。

次章では、このような事態で学校が下した処分の内容と、教育現場における指導責任のあり方を考えていきましょう。

体罰と見過ごしの責任は?教員処分の基準とは

今回の件が特に注目を集めたのは、「体罰をふるったわけではない人間が処分された」という点にあります。直接手を出したのは下宿先の男性であり、顧問教諭は手を出していません。しかし、教員には「未然に防ぐ義務」がある。では、どこまでが責任の範囲なのか?そして、処分の重さは妥当だったのでしょうか?

今回の処分は妥当だったのか?

指導停止処分――これは教員にとって、非常に重いペナルティです。

単なる「注意」や「口頭指導」では済まされなかった背景には、社会的な目線や、学校のブランドイメージへの影響があると考えられます。

筆者が感じたのは、これは「パフォーマンス処分」ではなく、組織としての強いメッセージではないかという点。

「暴力を許さない」「見過ごしもしない」そんな姿勢を世間に示す必要があったのでしょう。

過去に似た事例でも、直接の加害者でない教員が処分されたケースは存在します。

つまり、今の時代、教育者には「その場にいただけ」でも責任が問われるということです。

次に、そもそもこうした「見て見ぬふり」の構造がなぜ起きるのか、その根本原因に目を向けてみましょう。

教育現場で問われる「見て見ぬふり」の問題

日本の部活動文化には、「先輩が絶対」「コーチは神」みたいな空気がまだ残っています。

その空気が、教員をしても「部外者のような気分」にさせることがあるのかもしれません。

筆者のようなエンジニア職でも、昔ながらの「ベテランに逆らえない」職場では、理不尽が放置される傾向がありました。

似たような構造が、学校にもあるのかもしれません。

顧問が止められなかった理由には、「関係性の力学」や「過去からの慣習」もあったのではと感じます。

ただ、それを理由にしてはいけない時代になっているのも事実。

責任と権限はセット。今後、教育現場でも「見ていたなら止める」が基本になるべきです。

さて、問題の中心から少し離れて、東邦高校サッカー部というチーム自体について、次の章で見ていきましょう。

東邦高サッカー部は強豪校!部の実績とこれまでの評価

東邦高校サッカー部は、愛知県内でも名の知れた強豪です。実績もあり、全国大会への出場経験も豊富。指導体制や部の雰囲気はどうだったのか?今回の事件でイメージダウンを避けられないなか、その背景を探っていきます。

過去の実績と注目選手

東邦高校サッカー部は、これまでにインターハイや選手権予選での好成績を残してきました。

一部のOBは大学サッカーやJリーグ下部組織へ進むなど、育成にも定評があります。

チームの強さはもちろん、個々の選手の成長が評価されていた点も特筆すべきでしょう。

筆者もサッカー好きの子どもを持つ身として、東邦高校の試合を何度か観戦しましたが、技術力の高さと組織的なプレーには驚かされました。

それだけに、今回の事件は残念でなりません。

次は、そんなサッカー部を取り巻く環境や指導体制について、もう少し具体的に見てみましょう。

部活動の環境や指導体制はどうだった?

JYSSLなどのデータを見る限り、東邦高校は「学校全体でスポーツを支援する」姿勢を持っていたようです。

指導体制も複数のコーチやトレーナーを配置するなど、整っていた印象を受けます。

ただ、その分「誰が責任を取るのか」という曖昧さも生まれがち。

筆者が以前いたプロジェクトでも、「人が多い=責任の所在があいまい」になることがよくありました。

「強豪=管理が行き届いている」とは限らない。今回の件は、それを痛感させる出来事だったと言えるでしょう。

最後に、この事件を教訓として、どうやって再発を防ぐか?その具体策を見ていきます。

再発防止策はある?学校と社会に求められる取り組み

事件が起きたあとの対応こそ、学校の姿勢が最も問われるところです。ただ謝罪して終わりでは、保護者も社会も納得しません。では、東邦高校はどのような再発防止策を打ち出しているのか?そして教育現場全体として、今後どんな改善が求められるのでしょうか?

東邦高校が発表した対応策とは?

現時点で学校側から発表されているのは「指導体制の見直し」や「顧問の処分」程度です。

それ以外の具体的な再発防止策は、詳細には公表されていません。

筆者としては、ここに「外部からの第三者チェック」や「匿名報告システム」などを導入することが必要だと考えます。

学校の中だけで完結させず、外部と連携することで初めて、本当の意味での防止策になります。

次に、全国的にも似たような事例がある中で、教育現場全体で取り組むべきことについて考えてみましょう。

全国の部活動で起きる体罰とその対策

体罰問題は、決して東邦高校だけのものではありません。

全国的に見ても、毎年いくつかの学校で似たような事件が報道されています。

ここで重要なのは、「叩いたかどうか」だけでなく、「見ていたのに止めなかった」ことも同じように扱われるようになったという点です。

筆者は、企業研修で「沈黙は容認と同じ」というフレーズを何度も耳にしてきましたが、教育現場にも同じことが言えるのではないでしょうか。

体罰ゼロを目指すには、関係者すべてが「関係者意識」を持つ必要があります。

教育現場に限らず、部活動に関わるすべての大人たちが、その一歩を踏み出す時が来ています。