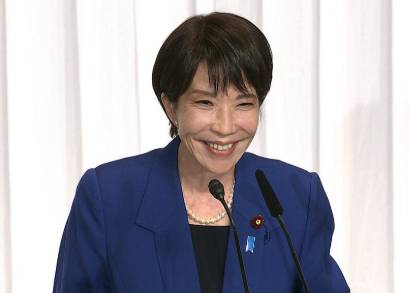

高市早苗「さもしい顔して」発言の真意は?安田菜津紀氏の批判と外国人政策との関係も徹底解説!

高市早苗さんの「さもしい顔して…」という過去の発言が、いま再びSNSで炎上しています。

2012年に生活保護の不正受給を問題視した際の言葉が、時を経て再注目され、賛否が大きく分かれる事態に。

さらに、ジャーナリストの安田菜津紀さんによる鋭い批判、外国人政策をめぐる高市さんの持論も相まって、総裁選を前にその言動が話題の中心になっています。

この記事では、高市さんの発言の背景と真意、安田さんの反応、SNS上の炎上の様子、そして外国人政策との関係までをわかりやすく解説します。

高市早苗氏の「さもしい顔して」発言──2012年に飛び出した言葉の真意とは?

高市早苗さんがかつて語った「さもしい顔して貰えるものは貰おうとか、弱者のフリをして少しでも得をしよう、そんな国民ばかりになったら日本国は滅びてしまいます」という発言が、再びSNS上で注目を集めています。

この発言があったのは2012年、生活保護の不正受給問題が世間で大きな議論になっていた時期です。

あくまで「不正受給」に対する批判として語られたものですが、表現が強烈だったこともあり、今なお賛否が分かれます。

実際の発言全文は以下の通りです。

「『さもしい顔して貰えるものは貰おう』とか、『弱者のフリをして少しでも得しよう』、そんな国民ばかりでは日本は滅びてしまう。安倍総理(当時)に頑張っていただいて、日本を『奴ら』から取り戻しましょう」

言葉の強さは否定できませんが、その裏にあるのは「不正や制度の悪用は許さない」という政治姿勢です。

安田菜津紀さんがバッサリ批判「そういう為政者こそ社会を滅ぼす」

この発言を巡って、ジャーナリストの安田菜津紀さんがサンデーモーニングで次のように反応しました。

このコメントは、政策を語るよりも攻撃的な表現を使った政治家への違和感から来ているようです。

SNSでも多くの共感を集め、

- 「政治家が国民をバカにしてどうする」

- 「弱者を責める前に制度を整えるべき」

といった声が続々と寄せられました。

一方で、

- 「不正を許すなという姿勢は大事」

- 「高市さんは本音を言ってるだけ」

という擁護もあり、真っ二つに分かれています。

「生活保護批判」なのか「弱者批判」なのか?

この議論で重要なのは、高市さんの発言が「制度の悪用者」への警鐘だったのか、「生活保護受給者全体」への偏見だったのか、という点です。

システムエンジニアの筆者として言わせてもらうと、これは「設計思想」と「UI」のズレみたいなもの。

本来の設計は正しくても、伝え方次第で使い手に誤解される──政治の世界でもよくある話です。

高市さんが意図していたのは、「真面目にやっている人が損をする社会にしてはいけない」ということだと思います。

ですが、それを伝える言葉が“さもしい顔”では、どうしても感情を刺激してしまいますね。

外国人政策にも通じるスタンス「日本の利益を優先」

高市早苗さんの「日本人優先」のスタンスは、今回の発言に限らず、外国人政策にも表れています。

自民党総裁選の所見発表演説では、以下のような趣旨の発言をしています。

「奈良の鹿を蹴ったり殴ったりする人がいる。日本人が大切にしているものを痛めつける外国人がいるなら、何か対策を取らなければならない。」

さらに演説では、

- 外国人観光客によるマナー違反への懸念

- 外国人への生活保護支給の是非

- 皇室制度や自衛隊の明記を含む憲法改正への意欲

など、保守的な価値観を軸とした発言が続きました。

外国人排斥ではなく「秩序を守る責任」の話ではあるものの、表現の切れ味の鋭さがどうしても炎上につながるのが高市流とも言えます。

総裁選でも“保守色”を前面に──若年層からの支持も?

2025年の自民党総裁選においても、高市さんは「保守」「改革」「日本の誇り」といったキーワードを前面に出しています。

一部報道では、若年層の間での支持率が高いという分析もあり、実際にネット上では

- 「媚びない姿勢がいい」

- 「本音を言える政治家は少ない」

といった声も。

ただし、過去の発言が掘り返されるたびに、支持と批判の両方が過熱するため、「言葉の選び方」が今後のカギを握ると言えそうです。

まとめ|“本音政治”の難しさが浮き彫りに

- 高市早苗さんの「さもしい顔して…」発言は2012年のもので、生活保護の不正受給者に対する批判が主旨

- 安田菜津紀さんはこの発言に対し、「社会を滅ぼすのはそういう政治家」と痛烈に批判

- 外国人政策に関しても「日本人優先」「マナー尊重」を強調しており、保守色を前面に

- 総裁選では若年層の一定の支持がありつつも、発言がもたらす影響力の強さには賛否あり

政治家に求められるのは「本音」だけではなく「伝え方」も含めた総合力。

高市早苗さんのような強い言葉を使う政治家には、だからこそ冷静な“翻訳”が必要なのかもしれません。